Schleimige Heimlichtuer – Die Rätsel der Aale

Nicht nur ihre schleimige Haut macht Aale im wahrsten Sinne schwer fassbar, auch ihre biologischen Besonderheiten sowie ihr gesamter Lebenszyklus geben den Menschen seit Jahrtausenden Rätsel auf. Eigentlich wissen wir nur, dass wir wenig über sie wissen. Wir haben für Euch in die lange und kuriose Geschichte menschlichen Aal-Unwissens geblickt.

„Du kennst den Aal. Lange Zeit hindurch war von dieser Bestie nur das Weibchen bekannt. Durchs ganze Mittelalter und die Neuzeit hindurch wurde eine förmlich Hetzjagd auf die Aalmännchen angestellt. Daß gewisse Merkmale Geschlechtsunterschiede sind, muß auch erst nachgewiesen werden, und das kann nur der Anatom.“ Diese 1876 von Sigmund Freud an einen Jugendfreund geschriebenen Zeilen lasen sich recht hoffnungsfroh, denn der spätere Begründer der Psychoanalyse studierte damals im fünften Semester Naturkunde und hatte die Ehre an der Zoologischen Versuchsstation Triest nach den Hoden der Aale zu suchen. Im Laufe eines Monats sezierte er dort rund 400 Exemplare, ohne dem Objekt seiner Begierde auch nur ein Schrittchen näher zu kommen. Zum einen wusste zu seiner Zeit niemand, dass sich die männlichen Geschlechtsorgane erst während der Laichwanderung in den Golf von Mexiko so deutlich entwickeln, dass man sie auch ohne Lupe finden kann und zum anderen war dem jungen Freud die Benutzung eines Mikroskops verboten, denn Institutsleiter war Szymon von Syrski, der seinerzeit zu den berühmtesten Ichthyologen Europas zählte, allerdings dem Spleen verfallen war, Mikroskope generell abzulehnen, was Freud um die Ehre der Identifizierung eben jener winzigen Organe brachte, die er zwar für Hoden hielt, deren genaure Struktur sich jedoch seinen Augen entzog. Dieses unbefriedigende Ergebnis veranlasste Freud, den Fischen für immer den Rücken zuzukehren und sich der Medizin zuzuwenden. Aber eigentlich war ihm kein Zacken aus der Krone gefallen, schließlich hatten schon viele große Geister vor ihm nichts über das Geschlechtsleben der Aale herausfinden können, was sie jedoch nicht davon abhielt, eigentümliche Mutmaßungen anzustellen. So glaubte Aristoteles im vierten vorchristlichen Jahrhundert, dass sie spontan aus Schlamm entstünden, wohingegen Plinius der Ältere rund 450 Jahre später der Auffassung war, dass sie sich mittels des Abschürfens ihrer Haut an Steinen vermehrten, wobei aus den abgerieben Hautfetzen neue Aale erwüchsen.

Dachrinnen als Kreißsäle

Um auf kuriose Vermehrungstheorien zu stoßen, mussten die Leser des 19. Jahrhunderts aber gar nicht bis in die Antike blicken, sondern konnten sich in den Schriften ihrer Zeitgenossen von allerhand Merkwürdigem überzeugen. 1862 verkündete der Schotte David Cairncross die Lösung des Aalrätsels. Der Ingenieur und begeisterte Angler wollte beobachtet haben, dass junge Aale aus den Körpern von in Dachregenrinnen ertrunkener Käfern entspringen und widmete dieser Beobachtung nicht nur ein ganzes Buch, sondern glaubte zugleich die erste Entwicklungsstufe des Aallebens entdeckt zu haben, die er Silberaal nannte. Völlig aus der Luft gegriffen schien seine Theorie auf der Britischen Insel nicht, immerhin musste sich die Royal Society bereits im 17. Jahrhundert mit einer Eingabe befassen, in der davon die Rede war, dass Aale nur dank schilfgedeckter Hausdächer zustande kämen, denn die an den Halmen haftenden Aaleier würden durch die Sonne ausgebrütet, sodass Jungaale von Dächern regnen. Aale und Dächer scheinen vielerorts untrennbar miteinander verbunden; noch heute heißen die Abstände zwischen zwei Dachziegeln im Fachjargon frankokanadischer Dachdecker Aale.

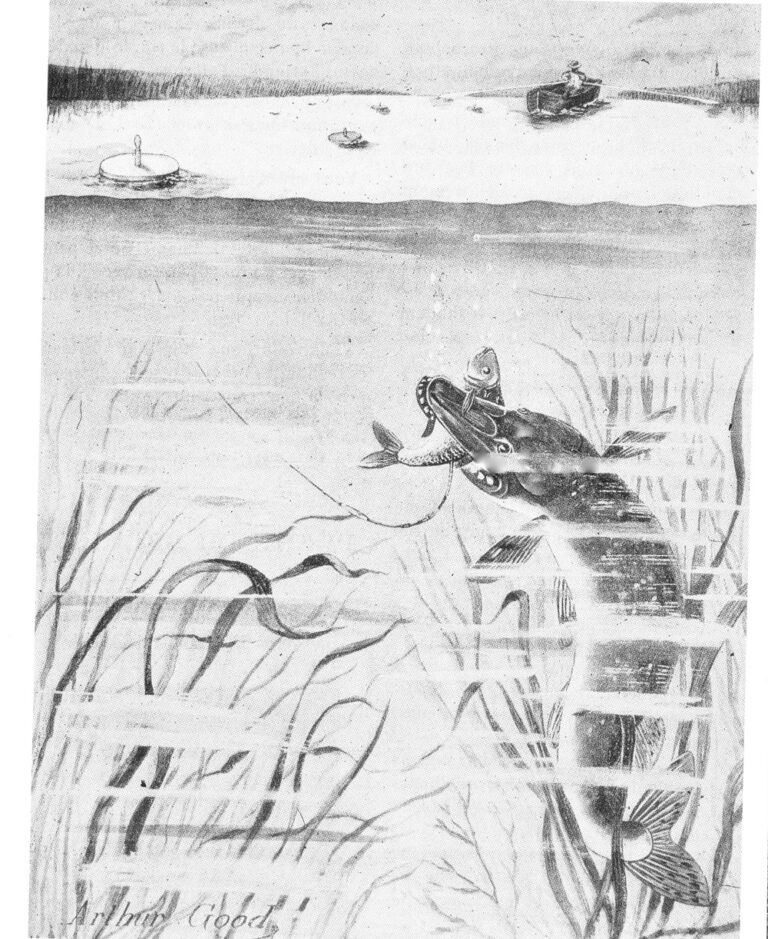

Diesen Geburtsüberlegungen kam zugute, dass man sich bis weit ins 19 Jahrhundert uneins darüber war, ob Aale als notorische Landgänger Fische oder Amphibien seien. Kein geringerer als der Kirchenmann, Gelehrte und spätere Heilige Albertus Magnus hatte Mitte des 13. Jahrhunderts folgende, wohl aus antiken Schriften einfach übernommene, Legende in die Welt gesetzt: „Der Aal kommt auch nachts aus dem Wasser, wo er Erbsen, Bohnen und Linsen findet.“ Vielleicht wäre es aber gar nicht schlecht gewesen, hätten die frühen Forscher und Legendenerzähler Angler nach den Vorlieben der Aale gefragt, denn so wäre die Mär vom Erbsen fressenden und ganze Hülsenfruchtfelder plünderndem Landgänger erst gar nicht entstanden. Das heute noch gern von Berufsfischern verbreitete Märchen kam wohl auch deshalb zustande, weil man Aalen lange nicht mit Haken und Schnüren, sondern mit recht robusten und aus heutiger Sicht nicht gerade waidmännischen Methoden wie Spießen, Gabeln und Speeren auf die schleimige Pelle rückte.

Gegen Schwerhörigkeit, Hämorrhoiden und Glatze

Die so erlegten Aale landeten keinesfalls allein in Kochtöpfen, Bratpfannen oder Räucherkammern, sondern ihnen wurde bis weit ins 18. Jahrhundert hinein auch beträchtliche Wirkungen als Arzneimittel zugeschrieben. In der 1682 erschienen Schrift Georgica curiosa aus der Feder des österreichischen Gelehrten Wolf Helmhardt von Hohberg konnten unter Hämorrhoiden leidende Menschen Folgendes zur Linderung ihrer Pein erfahren: „Wider die Hämorrhoiden und deren Schmerzen soll man einen ausgeweideten Aal ohne Kopf und Schweif nehmen, stoßen und in einem glasierten Topf sieden und mit der davon im Boden übrigbleibenden Feuchtigkeiten und Fetten den Ort einsalben.“ Die Fette des Aales waren aber nicht nur für solche schlüpfrigen Zwecke zu gebrauchen, sondern ihnen wurden geradezu magische Kräfte zugesprochen. Von Schwerhörigkeit, Pockenarben oder Krämpfen geplagte Leser erfuhren weiter, dass Aalfett das Universalheilmittel schlechthin gewesen sein musste, denn: „Die Fettigkeit, so von den gebratenen Aalen herabträufelt, wenn sie warm eingeträufelt wird, verbessert das üble Gehör, vertreibt die Maasen [Blasen] von den Kindsblattern und den Krampf.“

Empfindliche Nasen und volle Därme

Man mag sich den Geruch dieser Behandlung nicht vorstellen. Apropos Geruch: Aale haben feine Nasen. Niemand weiß aber genau, wie sensibel ihre Riechorgane tatsächlich sind, denn wer zu recherchieren beginnt, der wird von Superlativen förmlich erschlagen. Mal liest man, dass sie einen Tropfen konzentriertes Rosenöl in der 25-fachen Menge des Bodenseewassers erschnüffeln können, dann wieder müssen sie sich mit dem Aufspüren eines Tropfens Parfüms in den dreifachen Bodenseefluten bescheiden. Wer mit genügend Vorstellungskraft gesegnet ist, dem reicht vielleicht die Info, dass Aale „manche Geruchsstoffe in einer Konzentration von rund 1770 Molekülen pro Kubikzentimeter Wasser wahrnehmen können“ – wie viel oder wie wenig dies auch immer sein mag, verrieten die Autoren des dafür gewöhnlich recht anschaulich daherkommenden Magazins GEO allerdings nicht. Wir Angler wissen aber genau, dass Aale nach Parfüm riechende Köder absolut nicht schätzen und auch aus Kanada eingeflogene Würmer an manchen Abenden verschmähen, was aber daran liegen könnte, dass sie erst dann wieder fressen können, wenn sie ihren vollen Darm geleert haben, denn Magen und Darm liegen – anatomisch einmalig – parallel zueinander, was der junge Sigmund Freud bei seiner Hodensuche auch übersah. Wenn ihm also kein wissenschaftlicher Aalruhm vergönnt war, so wurde es später immerhin Freuds Verdienst, als Begründer der Psychoanalyse die Ursachen des Anglerlatein entschlüsselt zu haben.

P. S.: Eigentlich war mein Text hier fertig, doch dann traf ich beim Abendspaziergang an der Ruhr einen Angler, der mir freudestrahlend davon berichtete, am Nachmittag zwei Aale auf Mais gefangen zu haben. Ob doch etwas an der Geschichte von den Erbsen, Bohnen und Linsen ist? Sollte ich ein Experiment starten?